おおぎだ やすこ

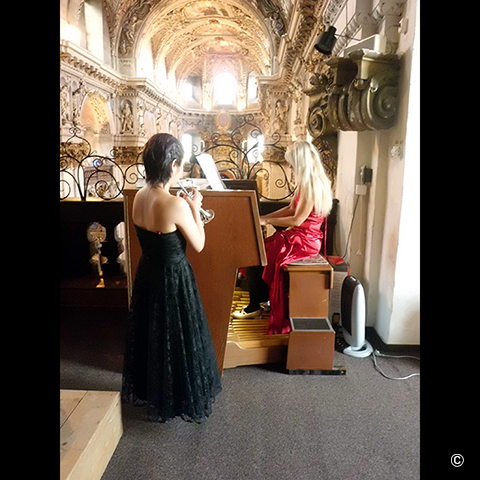

扇田 泰子

秋田県比内町(現・大館市)出身

チェコ・プラハ音楽院およびプラハ芸術アカデミー卒業

チェコ滞在11年の後、日本へ帰国

音楽事務所「プリナールナ」主宰

トランペット演奏、指導の他、コンサート企画・コーディネート、通訳・翻訳も手掛ける

秋田県美郷町在住。2児の母

おおぎだ やすこ

秋田県比内町(現・大館市)出身

チェコ・プラハ音楽院およびプラハ芸術アカデミー卒業

チェコ滞在11年の後、日本へ帰国

音楽事務所「プリナールナ」主宰

トランペット演奏、指導の他、コンサート企画・コーディネート、通訳・翻訳も手掛ける

秋田県美郷町在住。2児の母

◼️…最近 出産されたそうですね。

つい最近(2025年5月)二人目の子ども(男の子)が生まれたばかりです。

上の子は八歳の女の子で、ずいぶん年が離れたきょうだいです。

男の子と女の子って、生まれたときからなんとなく違っていて、抱っこの仕方も違う気がします。

お姉ちゃんは弟がかわいくて仕方がないみたいで、

赤ちゃんの顔を覗き込んでは「めっちゃかわいい!」と喜んでいます。

◼️…今のお仕事や生活リズムについて教えてください。

産後すぐに復帰することになって、つい先日もホールで本番がありました。

周りの方々のサポートもあって、少しずつ演奏活動も再開しています。

演奏だけでなく、今月(8月)からは講師の仕事も徐々に復帰しています。

とはいえ、生活のリズムはやっぱり子ども優先になりますね。

赤ちゃんがいると、赤ちゃんのリズムが中心になります。

夜中の授乳やオムツ替えで寝不足になることもありますし、

上の子の学校の準備や送り迎えもあるので、朝から慌ただしい毎日です。

夫も自営業で忙しいので、家のことや子どもたちのことを分担しながらなんとかやっています。

私の場合(産休と言っても)完全に仕事から離れるというよりは、

子育てと両立しながら無理のない範囲でできることを探しながら動いています。

仕事面では、今は「七割くらい復帰」という感じでしょうか。

全部を完璧にやろうと思うとどこかで無理が出てしまうので、

家族のことを最優先にしながら、

いただいたお仕事に感謝して一つずつ大切に取り組んでいます。

ベビーカーを足で揺らしながらトランペットを練習したり、

許される現場では、赤ちゃんをおんぶしたままリハーサルや本番に出ることもあります。

子どもたちの成長と一緒に、自分のやりたいことも続けていく——そういう毎日を過ごしています。

音楽は私にとって「なくてはならないもの」なので、

どんな状況でもできる形を探しながらやっていくしかないと実感しています。

赤ちゃんのお世話と演奏、レッスンの準備やイベントの企画など、

毎日がめまぐるしいですが、「できる前提」で、

目の前のことを一つずつやっていくようにしています。

演奏も指導も、イベントの準備も、

どうしても全部が同時進行になるので、体力勝負なところもありますが、

無理せず、家族との時間も大事にしながら、

少しずつ自分のペースを取り戻していきたいと思っています。

◼️…音楽との出会いはいつ頃でしたか?

小学校のときでした。

私は秋田県の大館市比内町で育ちました。

ちょうど三年生の冬、学校のブラスバンドに入りたくて、

何の楽器でもいいから「とにかく合奏体に入りたい!」という気持ちが強かったんです。

最初は楽器そのものへのこだわりはなかったんです。

先生や先輩の割り当てで自然とトランペットを持つことになりました。

本当は別の楽器もやってみたかったんですけど、

中学、高校と進んでもずっとブラスバンド部に所属して、

ずっとトランペット担当です。

高校生になると、トランペットの一番難しいパートを任されて、

先輩から「やってみなさい」と言われて本気で練習しました。

「頑張れば、必ず上手くなる」という感覚をそのとき初めて強く感じました。

それがすごく嬉しくて、さらに夢中になっていきました。

「これがないと私じゃない」と思えるくらい、音楽が自分の一部になっていきました。

朝学校へ行ったらまず朝練、昼休みに昼練、授業が終わったらすぐ部活で練習、

そして部活終了後も個人練習、という毎日です。

学校や部活が休みの日も練習しないと気が済まないくらい没頭していました。

気づけばトランペットが、音楽が、私の人生そのものになり、

「これを私の生活の中からなくしたら生きていけない!」と思うほどになってしまっていました。

このような学校生活の傍ら、私生活では両親が離婚し、

中学校3年生のころから母子家庭で過ごしました。

母は仕事や家のことでいっぱいいっぱいの状態であったのですが、

私の部活への熱中ぶりを誰よりも応援してくれました。

とはいえ具体的に何か特別なことをしてくれたわけでもないのですが(笑)

ずっと、私のすることに対して一切の否定もなく見守ってくれました。

それが最大の母からの愛であったと思います。

◼️…チェコへの留学はどんな経緯だったのでしょうか?

いろんな偶然とご縁が重なって、奇跡のようなチェコへでの音楽生活が実現しました。

高校で進路について本気で考え始めたころ、私はトランペットにどハマりしていた時期でした。

「受験期にこのトランペットに触れられなくなるなんて死んでしまう」と思った私は、

同時に「ならばトランペットを一生学んで一生演奏する人生をすすもう!」と決意しました。

とはいうものの、母子家庭であった我が家には、

音楽大学を受験し入学させてもらえるような経済的余裕は全くありませんでした。

それでもあきらめきれない私のそばで、

母も、私ができる限り長い間、トランペットと本気で向き合えるような環境を作ることはできないかと

本気で悩んでくれました。

そんな時、たまたま母がチェコと日本を行き来している方と知り合い、

「もしよかったらチェコに行ってみない?」と声をかけてもらったんです。

そしてこれもたまたま、私が高校3年生の時にその方のチェコ人の友人(おばあさん)が

彼を訪ねて大館まで会いに来たのです。

そのチェコ人のおばあさんに私も会うことができ、

「チェコに住みたかったら、ぜひうちにホームステイしてね!」という約束まで交わすことができました。

当時のチェコの物価は日本より低く、渡航費、学費、生活費のどれをとっても日本での音大生活よりも、はるかにお金がかかりませんでした。

チェコの公用語はチェコ語。

そんな言葉聞いたこともなく不安になっている私に母は、

「うちの犬だって日本語理解しているわよ。あなたはもう少しくらいは賢いでしょ。」

「宇宙人が住んでいるところに行くわけじゃないのよ!!」

といって、不甲斐ない私の背中を押してくれました。

「そうだ、行ってみなければ始まらない」と思って、単身でチェコ・プラハに渡りました。

幸運なことに、プラハに渡って間もなくで、

現地の知人の協力で国立プラハ音楽院の留学生枠の試験を受けることができ、なんと無事にパス、

そして日本でも名の知れる先生のレッスンに通うことができるようになりました。

それと並行してチェコ語も習得を目指し、語学学校に通い、

生活の中でなるべくたくさんの時間チェコ語で過ごすように心がけました。

一年間で何とか一般会話や音楽に関する表現を使いこなせるようになり、

プラハ音楽院の本科生試験にチャレンジし、合格することができました。

本当に運とご縁に助けられてきたなと思います。

◼️…チェコでの生活はどうでしたか?

チェコでの生活は、本当にいろいろなことがありました。

最初は右も左もわからず、チェコ語も話せないまま渡航したので、

とにかく毎日が挑戦の連続でした。

まず住む場所ですが、最初は大館で知り合ったおばあさんのおうちにホームスティしたのですが、

おばあさんの家族の事情で4か月でそのお宅を出ることに。

その後は、とある一軒家の間借りをしていましたが、音出し時間の制限があって1年後に引っ越すことに。

また次の引っ越し先でも様々な制限がありまた引っ越し、、と、

チェコ生活の11年間で8か所に引っ越しました。

(これはもちろん大変でしたが、ある意味楽しかったです。)

音楽院の学生としてはもちろん、日々の練習が不可欠なのですが、

おかしなことに音楽院には練習できる部屋がほとんどありませんでした。

住んでいる場所でトランペットを吹くと、近所から苦情が来ることも多く、

大家さんに注意されてしまったり、夜は練習できなかったり…。

あまりにも練習場所がないので、音楽院のトイレで練習したこともあります。

それくらい練習する場所を探して苦労していましたが、それもよい思い出です。

どんな分野においても専門分野を学ぶのに大事なのは、

いかに良き、そして自分に合った師匠のもとで学ぶか、だと思います。

私がトランペットを師事した先生方は数名いて、それぞれ教え方や信念とするものが少しずつ異なりましたが、

それぞれの全身全霊で、生徒のことを思い、自身の経験で培ったり自分が現場で先人たちから学んだことを、

惜しみなく私たち学生に教えてくれました。

困っていると必ず手を差し伸べてくれる温かさがありました。

留学中の11年間を振り返ると、大変だったことは本当にたくさんありました。

チェコへ渡航して3年目の春、音楽院へ本科生として通い始めてから半年たったころだったのですが、

突然母が亡くなりました。心臓発作でした。

大好きな母が亡くなったショックはとても大きく、それは現在までも続いていますが、

それが逆に当時の私の「トランペットで一流になりたい!」という気持ちに火をつけた、という面もあります。

とはいえ、もちろん経済的には厳しかったですし、

精神的にも不安定になり演奏コンディションを崩して演奏できなくなった時もありました。

音楽と共に生きるということが逆に苦痛になることすらありました。

それでも「自分で決めたことだから」と、

そして「私は好きなことを学び、活動し続けられる環境にいる恵まれた人間なのだから頑張らなければ!」と、

自分言い聞かせ、経済的にも精神的にも綱渡り状態で毎日を過ごしていました。

また、何よりも支えになったのは現地の友人・知人や仲間の存在です。

本当にたくさんの方々のおかげで、生きつなぐことができたと感じています。

大変なことは多かったけれど、今思えばその一つ一つが今の自分を作ってくれた、大切な経験と言えます。