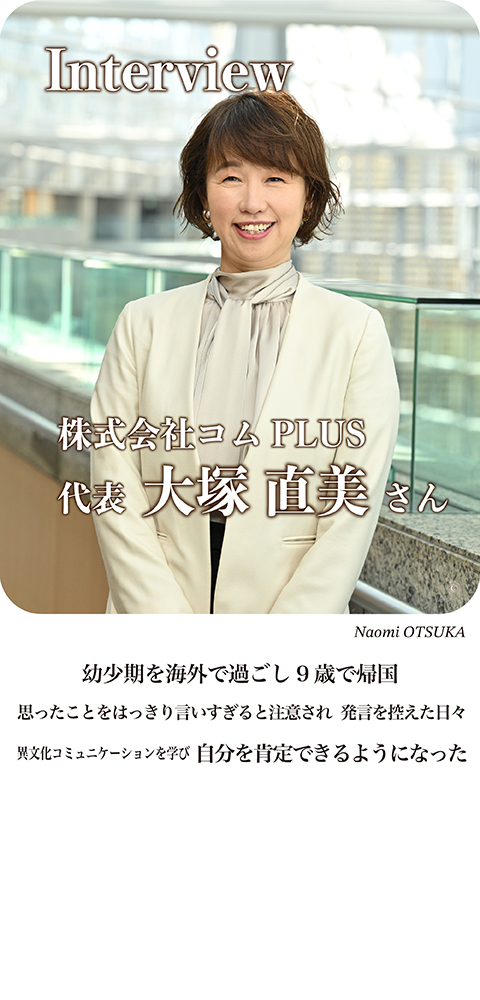

おおつか なおみ

大塚 直美

幼少期に父親の海外赴任へ帯同。イギリスとオランダにそれぞれ3年ずつ在住。

帰国後は日本の公立校へ編入。

青山学院女子短期大学英文学部英文学科卒。

チェースマンハッタン銀行(現:JPモルガン・チェース銀行)東京支店に入行後、チェースマンハッタン信託銀行へ出向。

行内のJob Posting制度を利用してセクレタリーへのキャリアチェンジを果たし、銀行のコーポレートディビジョン(営業部)付グループセクレタリーとして7年勤務。

ジュニアセクレタリーから2年でシニアセクレタリーへとステップアップしたのち、1996年にエグゼクティブセクレタリーを目指して、株式会社コスモ・ピーアールの社長秘書として転職。

結婚を機に退職したのちは、子どもの成長に合わせた働き方を選択。

セクレタリーとしての再就職は、子ども達のお迎えに合わせた時間帯を希望していた当時では難しく、SPIテストを受検してその結果をもとに営業兼コンサルティング職へのキャリアチェンジを決意。

2004年に株式会社コンサルティング・エムアンドエスのオフィス事業部に派遣スタッフのセールス兼コーディネーターとして再就職を実現。

2008年にキャリアカウンセラー(JCDA認定CDA)資格を取得し、2009年に株式会社インテック・ジャパン(現:株式会社リンクグローバルソリューション)に入社。

人材紹介部門を任されながら、キャリア開発関連の研修コーディネーターを兼任。

2012年M&Aにより、リンクアンドモチベーションへグループインしたのをきっかけに、異文化コミュニケーション研修のセールス兼コーディネーターに転属。

大手日本企業や外資系企業向けに、海外赴任者やグローバル人材育成プログラムのプランニングおよび提案活動に従事。

2017年より、QCアドバイザーとして現場でのプログラムの実効性を検証・分析した結果、運用体制の改善案および講師の新育成プログラム案を構築。組織内のPDCA体制確立に貢献。

2018年12月に、グローバル環境の下で生き生きと自分らしく、組織やチーム内で最大限に活躍できる「個」を応援していきたいと考えて、仲間と共に株式会社コムPLUSを設立。