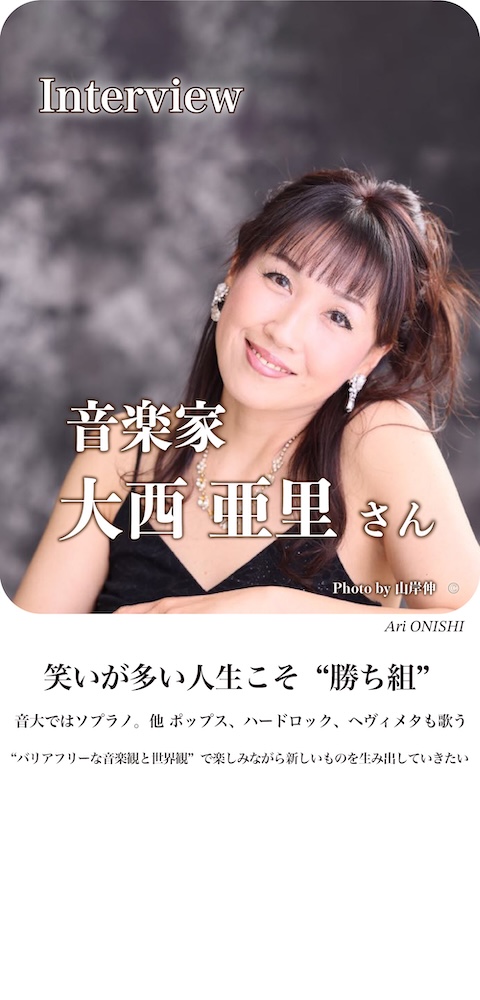

おおにし あり

大西亜里

国立音楽大学声楽学科卒業。

桐蔭学園、慶應義塾高等学校で音楽教師として勤務し文化放送スーパーオーディションで2000組からグランプリを受賞。

テレビ朝日AXEL主題歌「返事」でメジャーデビュー。

2008年、avexよりテレビ東京・豪腕コーチング主題歌「誰より今」でソロデビュー。

阿川佐和子ゴルフ友遊録主題歌「Time goes by」朝はビタミン主題歌「幸せの言葉」リリース。

2023 年 Billboard Live 東京にて相田翔子とダイアモンドユカイをゲストに迎えた復帰公演を開催。

現在は音楽家として作曲や様々なアーティストとコラボに挑戦する。