齋藤:

ヨーロッパに花火を輸出するためには、CEマークという安全基準を満たさなければなりません。

電化製品などにも表示されていますが、EUで流通させるには、この基準をクリアした製品である必要があります。

花火も同じで、例外ではありません。

ところが、花火のCE検査を行う機関が日本にはありません。

電化製品や食品であれば国内に出先機関があり検査できますが、

花火だけは海外の検査機関に依頼するしかない。

しかも、取得に動いたのはちょうどコロナ禍。

「日本に来てもらえませんか?」とお願いしても、当然、来日ができない状況でした。

それでも、CEマークを取らなければヨーロッパに輸出できない。

“来てもらうしかない” と粘り強く交渉し、

最終的に「分かった、行くよ」と折れてもらい、検査機関の担当者に日本へ来てもらえることになりました。

書類の作成も大きな壁でした。

提出書類はすべて英語で作らなければならず、花火の種類ごとに詳細な仕様をまとめていきます。

うちの花火が特別安全ということではなく、

“日本の花火は誰が作っても安全” なのですが、

それでも形式上、すべてのデータを示す必要がありました。

検査では、まず 花火を10発ずつ 用意し「恒温槽試験」を行います。

コンテナ輸送時に内部が 70〜80℃ になる環境を 4日間 再現するのです。

赤道付近を通過する際の温度を想定した試験です。

その状態で暴発しないかどうかを確認します。

続いて 衝撃試験。

船の揺れやコンテナの崩落を想定し、あえて衝撃を加えて爆発の有無を確かめます。

さらに 落下試験。

箱ごと落として内部がどう変化するかをチェックします。

こうしたハードな試験をすべてクリアした花火が弊社に戻り、

最後は検査員が来日し、打揚花火として実際に打ち揚げ、安全に開くか を確認します。

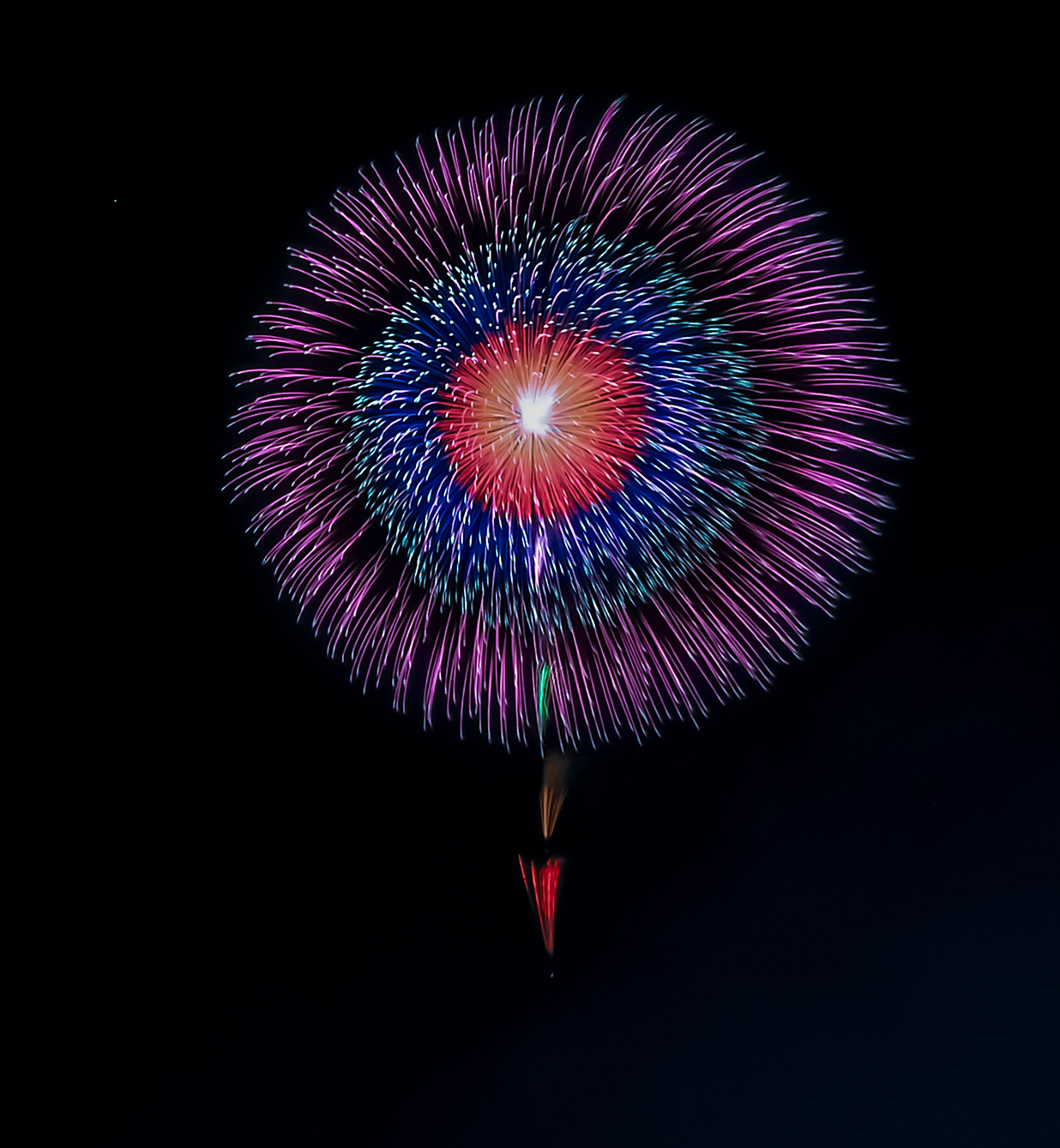

戻ってきた花火を打ち揚げたとき、まん丸に美しく開きました。

その結果「問題なし」 と判断され、CEマークの取得に至ったのです。

「暴発したらどうしよう」と本当にドキドキしながら見守りましたが、

厳しい条件を乗り越えて合格をもらえたことは、大きな挑戦であり、誇りでもあります。