花火は、一瞬の光で夜空を染め、人の心に記憶を刻む“時間の芸術”。

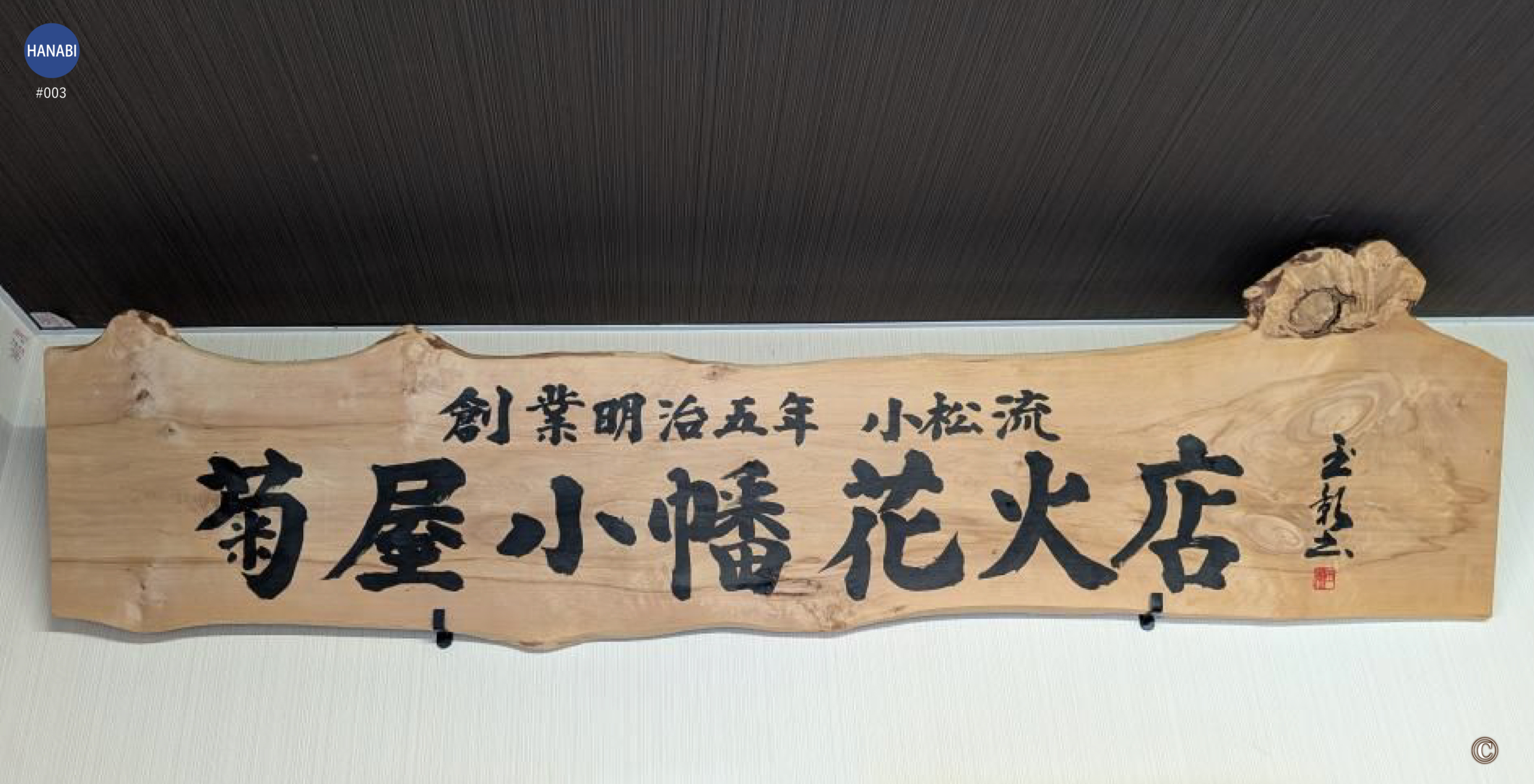

その儚くも力強い美を、百五十年にわたって追い続けてきたのが、群馬県高崎市の 菊屋小幡花火店 です。

明治五年、教壇に立つ初代・小幡忠英が放った一筋の火が、その始まり。

以降、五代にわたり受け継がれた職人の系譜は、「四重芯の小幡」として知られるほど、真円の美しさを極めてきました。

形に残らない花火だからこそ、その一瞬にすべてを懸け、技と心を注ぐ。

人の手でしかつくれない“火の芸術”を守り続ける姿に、静かな情熱が息づいています。

五代目・小幡知明(おばた としあき)氏に、これまでとこれから、そして花火づくりへのこだわりを聞きました。

小幡知明氏(右)