うちやま えみ

#074 笑わないと 本当に笑えなくなると経験した/“心の底から笑える人”を増やしたい

【1】

◼️… 今、どんな活動をされていますか?

今、主に力を入れているのは

「トレーナーとしての活動」と

「ラジオ局オーナーとしての活動」、

そしてそれらにAIを掛け合わせた新しい取り組みです。

そのほかにもさまざまな仕事をしていますが、活動の中心はこの三つです。

◼️… 子どもの頃は、どんなお子さんでしたか?

茨城県の日立市で生まれました。

自分で言うのもなんですが、少し変わった子どもだったと思います。

周りの目をあまり気にせず、思った通りに行動するタイプでした。

それから、正義感がとても強い子どもでした。

クラスで何か問題が起きると、「何とかしなきゃ」とすぐに動いていましたね。

◼️…学生時代は、どんなことに打ち込んでいましたか?

小学校3、4年生の頃から高校を卒業するまで、ずっとバスケットボールを続けていました。

小学生のときは女子の同級生がいなかったので、キャプテンをやらざるを得ず、自然とチームをまとめる立場になりました。

中学では副キャプテンを務め、高校でも部活動を中心とした生活を送っていました。

中学最後の大会では、それまで一度も勝てなかった相手に勝って、県北大会へ進むことができました。

あのときの達成感は今でも鮮明に覚えています。

「やればできる」という実感を初めて持てた出来事でした。

一方で、高校に進んでからはレベルの高さを痛感し、思うように結果が出せない時期もありました。

努力しても報われない悔しさを味わいながら、

それでも前を向いて続けた時間が、今の私につながっているように思います。

◼️… 大学時代は、どのようなことを学ばれていたのですか?

順天堂大学でスポーツ科学を専攻しました。

大学時代は、学びと並行してずっとトレーナーとして活動していました。

順天堂には、将来の夢や目標のために専門的な知識を学びたいと思っている人が多かったように思います。

私自身もその一人で、「この大学を出てトレーナーになる」という明確なビジョンを持っていました。

在学中は「JUTA(Juntendo University Trainers Association)」という、トレーナー志望の学生が集まる組織に所属していました。

ここでの活動が、今の自分を形づくる大きな経験になりました。

外部のセミナーに参加したり、学校の部活動をトレーナーとしてサポートしたり。

時には交通費程度の謝礼をいただきながら、現場での経験を積み重ねていきました。

4年間、ひたすらトレーナー活動に打ち込んでいましたね。

◼️…JUTAでは、どのような取り組みをされていたのですか?

JUTAは、本当に素晴らしい組織でした。

ただ知識や技術を学ぶだけではなく、「自分がどうなりたいか」を常に考えさせられる場所だったと思います。

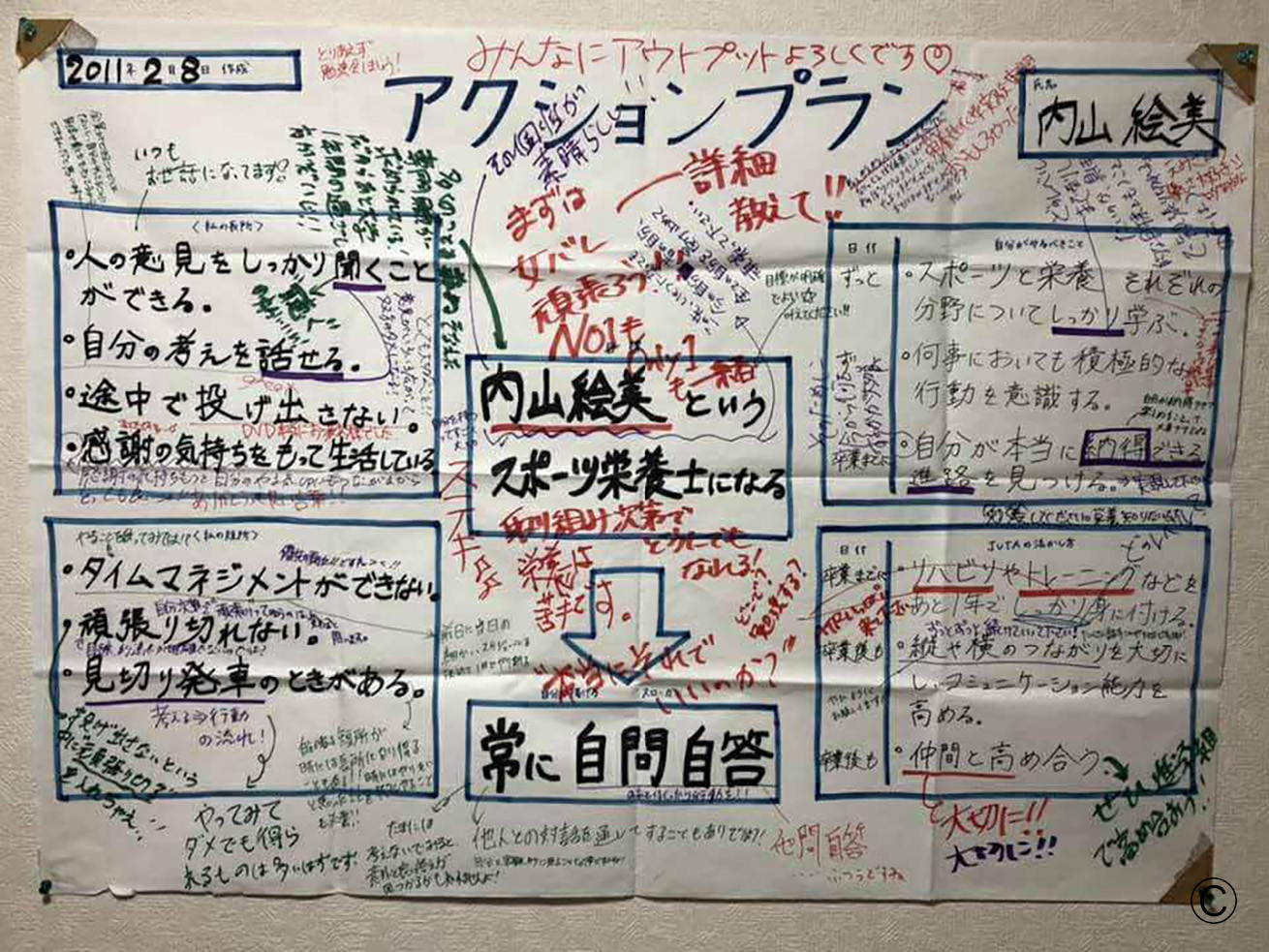

年に数回行われる自己啓発プログラムでは、自分の課題を明確にして“アクションプラン”を立てます。

「今の自分に足りないことは何か」「次にどんな行動を起こすか」。

それを言葉にして仲間と共有し、実践して、結果を報告する。

学生でありながら、社会人さながらのPDCAサイクルを日常的に回していました。

活動の中では、トレーニングメニューの立て方も徹底して学びました。

一人ひとりの選手の体力や競技特性を分析し、

「この選手には今、どの刺激が必要か」を考え抜いてメニューを設計します。

教科書的なメニューを考えるのではなく、

目的から逆算して相手に合わせて組み立てる力を身につけました。

筋力・柔軟性・スタミナのどれを伸ばす時期なのか、シーズンの流れに合わせて調整する。

一見単純なトレーニングも、裏には明確な意図と計画がある──それを学生のうちから学び実践することができました。

また、JUTAでは年次ごとに役割があり、

下級生は現場でのサポートを通して学び、

上級生になると後輩の育成や組織運営を担います。

教える立場になることで、自分自身の理解も深まり、リーダーシップも自然と磨かれていきました。

トレーナーとしての専門技術だけでなく、

人としての在り方を鍛えられた場所だったと思います。

大学時代に学んだ姿勢や考え方は、今の経営にもそのまま生きています。

◼️…卒業後はどのような道を進まれたのですか?