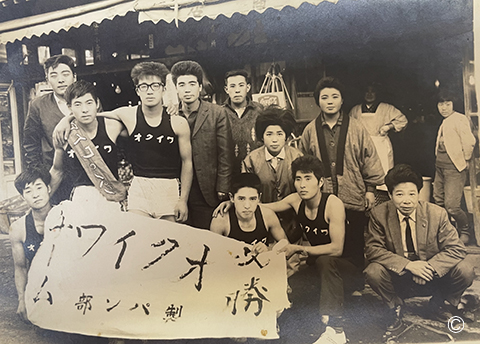

九州での泊まり込みでした。

修行仲間と同じ部屋で寝起きして、朝早くから仕込みが始まり、夜遅くまで翌日の準備が続く。

半年間、とにかくパンと向き合う毎日でした。

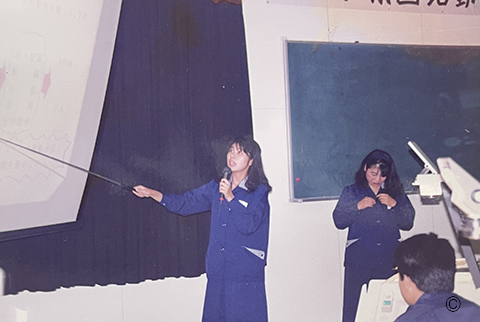

初日からパン屋さんの一連の流れをやっていきます。

当然最初は何もできないし、作業は遅いし、失敗ばかりで落ち込むこともありました。

でも毎日繰り返すうちに少しずつ感覚がつかめるようになり、速度も上がりました。

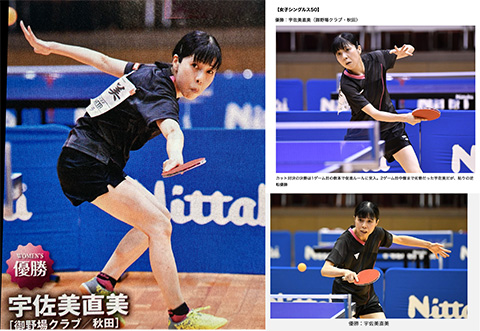

あるとき師匠から「魔法の手だね」と言われたんです。

それは、生地を扱うときのわずかな塩梅を感じ取れる手だということでした。

ベトベトの生地をベトベトにせずに扱えたり、配合の微妙なバランスを手でわかってしまう。

そういうことができたので、そう呼んでもらえました。

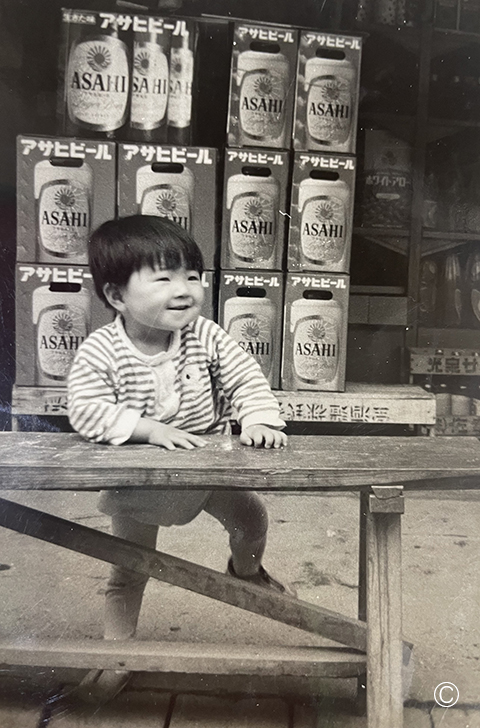

もしかしたら、それは実家の影響もあったのかもしれません。

遊びの延長のように自然にパン生地に触れ、手で確かめていたことが、知らないうちに感覚を育ててくれていたのかもしれません。

師匠からも「手は最高の感覚器官。目で見るよりも手で触ればわかる」と言われて、

とにかく何でも手で触って確かめることを叩き込まれました。

ゴミや髪の毛一本さえ、異物は手ならすぐにわかる。

そのくらい手は正直で繊細なんだと言われ続けました。

半年間の修行は厳しく、最後はプレッシャーで首が動かなくなるほどストレスも抱えましたが、

「魔法の手」と呼ばれたことは、今の私のパンづくりの支えになっています。